Règle de Saint Benoît http://regle-de-saint-benoit.blogspot.fr/

Commentaire de la Règle de St Benoît (cliquer ici)

Ancienne Abbaye d'Igny :

https://inventaire.grandest.fr/gertrude-diffusion/dossier/IA51001054

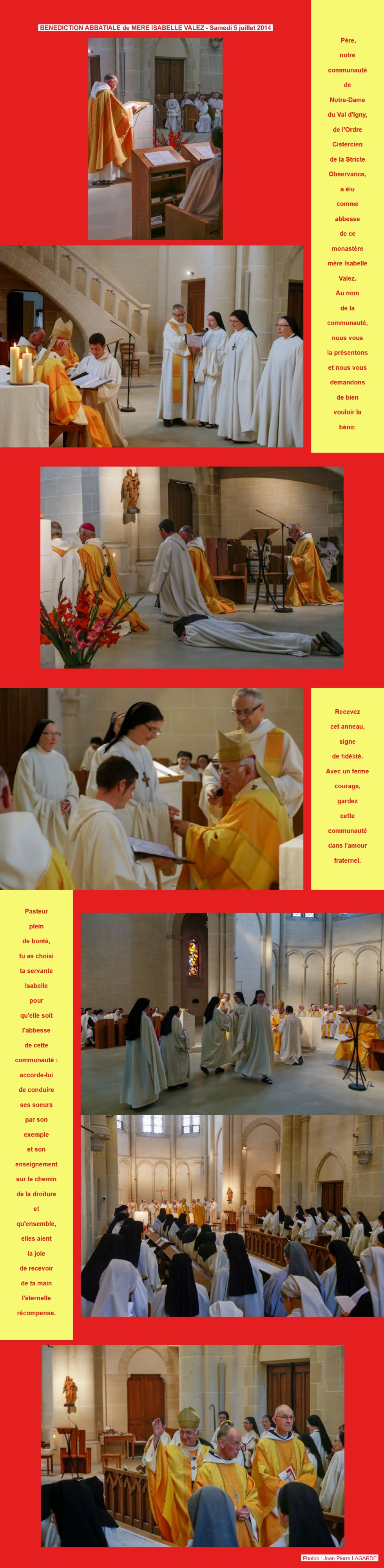

Archives bénédiction abbatiale (voir)

|

LES DEBUTS DE CITEAUX |

|

|

Les fondateurs de Cîteaux

|

LE NOUVEAU MONASTERE

C'était le 21 mars 1098, jour de la fête de saint Benoît et dimanche des Rameaux cette année là. Même si l'événement se passait au grand jour et avec l'approbation de Hugues, archevêque de Lyon et légat du Siège apostolique, il a fallu une certaine audace à Robert, Albéric, Eudes, Jean, Etienne, Létald, Pierre, Ibold et aux autres qui les accompagnaient, pour quitter leur monastère et leurs frères de Molesmes, pour abandonner un style de vie bénédictine commun à leur époque et une sécurité matérielle patiemment construite, pour changer de région et de diocèse, pour partir ailleurs où rien ne les attendait, sinon beaucoup de labeur et de grâce, et pour commencer là quelque chose d'autre, de nouveau. Ils ont osé le pas décisif, sans retour, qui attestait que leur désir d'authenticité ne relevait pas du rêve, ni de l'illusion ou d'un manque de réalisme. Une telle audace n'appartient pas forcément à la jeunesse. En tête du groupe marche l'abbé Robert, âgé de 70 ans. Il convient plutôt ici de parler d'audace de la foi. Ces hommes ont perçu un appel de Dieu, appel qui trouve une réponse dans ce chemin aujourd'hui long de 9 siècles et qui nous atteint dans la mémoire que nous faisons d'eux. Le cadre extérieur étant posé, nous pouvons en quelque sorte prendre les mesures du Nouveau Monastère. Ce dernier se présente en effet comme une réalité en trois dimensions, autrement dit ses différentes composantes lui permettent de se déployer en longueur dans le temps, de s'étendre en largeur dans l'espace, de toucher déjà à l'éternité en s'enracinant profondément dans le mystère. Considérons tout d'abord sa longueur. Elle va d'arrière en avant, elle part de la référence constante, insistante, à la Règle de Saint Benoît et aboutit au propos d'en vivre concrètement, fidèlement. Se référer signifie se re-porter, se porter en arrière. Les fondateurs de Citeaux ne partent pas à l'aventure, ils sont portés en arrière, leurs arrières sont assurées. La Règle de Saint Benoît est leur point d'appui, leur assise, la norme de vie à laquelle il se reportent sans cesse pour aller de l'avant. Elle n'est pas une loi qui les empêche d'avancer en posant devant eux des interdits ou des menaces ! Au contraire, elle leur montre les vrais chemins, elle leur propose les bons moyens pour progresser, car Saint Benoît l'a voulue au service de l'homme pour son bonheur, au service de sa vie en Dieu dès maintenant. Dans les documents primitifs, il est question de "la rectitude de la Règle prise comme norme pour diriger tout le cours de leur vie" (Petit Exorde XV, 3). Certes, la référence à la Règle bénédictine existait bien à Molesmes, mais la prise de conscience d'une "pratique tiède et paresseuse" avait provoqué comme une faille dans leur coeur. Le décalage entre ce qu'ils avaient promis d'observer au jour de leur profession et le vécu quotidien leur était de plus en plus insupportable. A Molesmes, comme dans beaucoup d'autres monastères de l'époque, l'abondance des revenus - donations et dîmes - avait amené un déséquilibre. Les documents nous apprennent que les moines "possédaient des églises ou des autels, des droits d'offrande ou de sépulture, les dîmes d'autrui, des fours, des moulins, des domaines ruraux, des paysans, etc" (cf P.E. XV, 5). Ils n'avaient pas besoin de travailler pour assurer leur subsistance et, de ce fait, consacraient leur temps à des célébrations liturgiques fastueuses et très élaborées. L'observance monastique se relâchait du fait d'un style de vie de plus en plus complexe. En quittant Molesmes, Robert et ses compagnons mettent leur vie en cohérence avec une aspiration profonde, concrétisée dans leur engagement passé, mais restée jusque là sans effet. Ils accordent leur volonté avec la volonté de Dieu s'exprimant pour eux à travers la parole de Benoît. La Règle se révèle ainsi instrument de sanctification, c'est-à-dire qu'elle structure et ordonne leur vie selon cette volonté divine. L'observer, c'est s'orienter vers une grâce toujours offerte, s'y ouvrir sans cesse à nouveau. La rupture a été salutaire, au sens où elle a refait l'unité dans leur coeur et dans leur existence jusque là en porte à faux. Mais partir ne fait pas tout. Il ne s'agit pas de recommencer ailleurs mais de vivre autrement. Citeaux n'aurait été qu'un autre monastère, semblable à celui qu'ils avaient quitté, si leur vie n'avait pas pris là un nouveau cours qui fit de la fondation le Nouveau Monastère. La référence à la Règle de Saint Benoît est importante, essentielle, mais cette assise est inutile si elle ne sert à construire le présent et à préparer l'avenir. Il importe donc maintenant de regarder en avant et de se demander quel était le propos des nouveaux moines, le projet posé devant eux. On est frappé à cet égard par leur réalisme. A peine installés, ils prennent une série de mesures concrètes pour assurer la solidité de l'édifice et la permanence de leur entreprise. Ils commencent par rejeter tout ce qui s'oppose à la Règle : vêtements délicats et précieux, nourritures raffinées et riches, revenus abusifs, habits et mobilier liturgique luxueux, etc. Les divers renoncements se font dans la direction d'une grande simplicité extérieure, à l'image de la simplification, de l'unification intérieure qu'ils poursuivent en l'opérant. Ce mépris des richesses de ce monde n'est pas dénuement total. Il ne vise pas à mettre le moine dans une situation extrême où, réduit à la misère, il serait empêché d'accomplir son service, autrement mais tout autant que lorsqu'il vit dans l'abondance et l'oubli de Dieu. Il s'agit plutôt de se dégager de l'avoir superflu pour être moine en vérité, de se libérer de l'égoïsme du vieil homme pour revêtir le nouveau dans la joie. Ce dépouillement selon la Règle ouvre à la quête de l'unique nécessaire, à l'expérience du Dieu vivant. En même temps, les frères du Nouveau Monastère se demandent quelle organisation leur permettra de durer dans cette forme de vie conforme à la Règle de Saint Benoît. Leur inventivité montre, s'il en était besoin, que la lettre de la Règle n'a pas étouffé en eux l'esprit. S'ils refusent catégoriquement de percevoir des dîmes et autres bénéfices, selon les coutumes féodales en usage à Cluny, ils acceptent les biens nécessaires à leurs besoins essentiels. C'est par leur propre travail et celui de leur bétail qu'ils tireront leur subsistance des terres qui leur sont données. Mais, comme l'activité économique ne doit pas faire obstacle au service de Dieu, ils s'adjoignent des convers laïques qui les soutiendront dans les tâches matérielles. Bref, toute une organisation se met en place qui fait du monastère un lieu certes austère, mais en même temps dynamique et créateur. On voit par là qu'il n'y a pas d'idéologie cistercienne, mais une expérience de ce qui est capable ou non de promouvoir la réalisation d'un propos commun. Cela mène à une adaptation constructive de la Règle au concret, car la Règle est faite pour les moines, et non les moines pour la Règle. *** L'audace de la foi qui animait Robert et ses frères au départ de Molesmes a donc permis à quelque chose de nouveau de prendre corps entre référence et propos, et de se développer dans la longueur du temps . Cette audace s'est doublée d'un courage puisé dans l'espérance quand il s'est agit de tenir et de durer dans les épreuves. En effet, les moines voisins, et en particulier les frères restés à Molesmes, ne cessaient de les harceler et de les troubler, taxant de singularisme les exigences de leur propos. Ils allèrent jusqu'à recourir au pape et obtinrent de lui le retour à Molesmes de l'abbé Robert. Les moines du Nouveau Monastère persévérèrent vaillamment, et cela malgré l'absence de recrues pendant une quinzaine d'années. Les documents nous disent en effet que "tous ceux qui voyaient l'austérité de leur vie ou qui en entendaient parler, étaient plus pressés de s'éloigner que de s'approcher" (PE XVI,4). Tous ces éléments contraires ne purent empêcher leur projet de se déployer dans le double cadre du lieu et de la communauté. Considérons maintenant ces deux espaces qui constituent comme la largeur du Nouveau Monastère. Le lieu d'abord. Le légat Hugues s'adresse ainsi à Robert et à ses frères : "Vous, moines de Molesme, vous vous êtes présentés devant nous à Lyon et avez déclaré vouloir vous attacher désormais plus étroitement et plus parfaitement à la Règle du bienheureux Benoît ... Mais parce que, au lieu susdit, de nombreux empêchements rendent effectivement ce projet irréalisable, ... nous avons jugé utile que vous vous retiriez en un autre lieu, que la largesse divine vous indiquerait, et que vous y serviez le Seigneur de manière plus profitable et plus tranquille" (P.E. II, 3-4). L'exemple des fondateurs de Citeaux montre qu'il est des lieux où observer la Règle est difficile et d'autres "plus propices au genre de vie monastique tel qu'ils en avaient conçu l'idée" (P.E. III,4). La Règle attache le moine à un lieu précis par le voeu de stabilité et dès lors le monastère est le lieu où va se concrétiser ce qu'il a promis au jour de sa profession. Mais le moine n'est pas un pur esprit et, selon le lieu où il se trouve, il lui sera plus ou moins aisé d'être fidèle à ses engagements. Quelles sont les caractéristiques du lieu où s'établirent les nouveaux moines. Les textes nous disent que, "à cause de l'écran formé à cette époque par les bois et les fourrés d'épines, l'endroit n'était pas fréquenté par les hommes et n'était habité que par les bêtes sauvages" (P.E.III,3). Cîteaux est une solitude, un désert, et les frères sont appelés "ceux qui aiment la solitude" : là ils demeurent en paix et trouvent le repos. Pour garantir cette paix monastique, Albéric, successeur de Robert à la tête de la communauté, demandera et obtiendra une protection toute spéciale du Siège Apostolique ; et, sous l'abbatiat d'Etienne, "le Seigneur de la contrée et autres princes se verront interdire de tenir encore leur cour au monastère comme ils avaient coutume de le faire auparavant lors de solennités" (XVII, 4). Ceci ne veut pas dire qu'on choisit une vie bien tranquille, une solution de facilité, en venant à Citeaux. Il n'est pas évident de durer jour après jour au désert et certains ne le supportent pas : ils retourneront à Molesmes, monastère qualifié de plus large. Les moines du nouveau monastère veulent au contraire mener une vie plus stricte et plus retirée car, "plus ils seront affranchis de l'agitation du monde et de ses délices, plus ils aspireront à plaire à Dieu de toutes les forces de leur esprit et de leur âme" (P.E. XIV, 5). Ceci montre bien que la paix monastique ne vient pas sans un combat. Les frères forment une "milice spirituelle". Dans la solitude ils cherchent à se rendre étrangers aux actions du monde, non seulement dans leurs agissements mais, plus profondément encore, dans leur coeur. Il s'agit d'oeuvrer pour une libération à la fois extérieure et intérieure et la vie dans un lieu retiré permet et exprime la purification qui s'opère en eux. A l'inverse, pour tenir et durer au désert, le moine doit laisser son coeur se purifier de ce qui est étranger à sa vocation, se vider de tout ce qui n'est pas Dieu et s'ouvrir à Celui là seul qui peut le combler. Alors il devient ce que son nom veut dire : monachus, du grec monos, signifie en effet celui qui est seul, solitaire, isolé, mais aussi celui qui est un seul, c'est-à-dire un, unifié. Séparé de tous, il devient un avec tous dans l'union à Dieu. Car la solitude de Citeaux n'est pas le vide de l'absence ; elle est l'espace pour une présence, celle de Dieu cherché avant tout. Là se trouve le lieu de la paix véritable. Cependant les frères de Citeaux ne sont pas des ermites. Le monastère est un lieu où l'on vit en communauté, en communion. Les frères sont unis dans un même désir de servir Dieu selon la Règle de Saint Benoît, et ce projet commun fait d'eux des compagnons. L'observance de la Règle les tient ensemble, elle les constitue en communauté. Lorsqu'ils étaient à Molesmes, l'infidélité à la Règle a conduit au contraire à un éclatement de la communauté. Il est dit dans le récit des origines de Citeaux que Dieu visite le lieu où l'observance monastique ne diminue pas, où le moine et la communauté s'unifient dans la quête de l'unique nécessaire. Par la suite, cette dimension de communion dans un même propos se concrétisera au niveau de l'Ordre dans le lien de charité qui unit les différents monastères. Plus profondément encore, la communauté monastique apparaît en tant qu'église, communauté chrétienne locale. D'emblée les premiers moines de Citeaux se situent en Eglise et cette insertion dans l'Eglise locale et universelle s'exprime dans les multiples recours à la hiérarchie, particulièrement dans les débuts de la fondation. Le légat Hugues souligne combien ce qui se passe à Citeaux intéresse "les progrès de notre Mère la sainte Eglise" (P.E.II,3) et cette dernière joue un rôle clé dans le déroulement des événements. Elle a, elle est l'autorité qui permet aux choses de se faire, accueillant et soutenant le projet des moines, respectant et protégeant le caractère spécifique de leur vocation. Si l'Eglise a joué un rôle déterminant aux origines de Citeaux, le rôle de Citeaux dans l'Eglise est aussi bien réel. L'activité de Saint Bernard en est sans doute l'illustration la plus connue, mais l'Ordre tout entier participe, effectivement, activement à la mission du Christ et de son Eglise, d'abord et avant tout par la vie contemplative de ses membres. *** Pour terminer, regardons la hauteur du Nouveau Monastère. Il s'élève sur un fondement solide : l'amour du Christ. Cet attachement d'amour au Seigneur Jésus conduit à une participation à son abaissement pour être élevé avec lui dans le royaume éternel. Le légat Hugues nomme les moines de Cîteaux "des pauvres du Christ" (P.E. XII,8). Nous avons déjà évoqué le dépouillement à la fois matériel et intérieur voulu et vécu par les fondateurs. La référence au Christ élève et approfondit la réflexion. Si le projet de Robert et de ses frères a été de servir Dieu selon la Règle de Saint Benoît, ce propos a une âme, un visage , celui du Christ. Les fondateurs de Citeaux ne sont ni des perfectionnistes, ni des fondamentalistes. La Règle n'est pas pour eux un absolu. C'est l'amour du Christ qui les presse. C'est le Christ qu'ils aiment dans cette Règle qui leur permet de le suivre, de vivre uni à lui, d'être conformés à lui . Amour dont la délicatesse profite du détail de l'observance pour mettre le coeur au large, car, à travers la lettre de la Règle, le moine s'ouvre à Celui qui lui offre, dans les mille et une petites choses de la vie quotidienne, de croître spirituellement, pour son bonheur. "A la suite de nos Pères, nous voyons dans la Règle de Saint Benoît l'interprétation concrète de l'Evangile pour nous" (déclaration du Chapitre Général de 1969 au sujet de la vie cistercienne). S'attacher à la Règle et la mettre effectivement en pratique équivaut donc à vivre l'Evangile, à se placer "sous le joug plein de douceur du Christ", comme le disent encore les documents primitifs (P.E. XVII) . L' austérité choisie par les premiers moines de Cîteaux serait restée inutile, stérile, si leur ascèse extérieure n'avait été en même temps le signe d'un dépouillement plus profond, intérieur, l'expression de la pauvreté d'un coeur dont l'unique richesse est l'amour du Christ En choisissant d'être pauvres avec le Christ pauvre, ils entrent en communion avec Celui qui s'est dépouillé jusqu'à la mort, prenant la condition de serviteur. Nous avons là l'expression de la dimension pascale du propos monastique. Leur pauvreté volontaire est gage de leur appartenance au Christ, bien plus, elle est celle du Christ. Ayant part à la kénose du Christ, ils espèrent avoir part aussi à sa résurrection. La route que les fondateurs prennent le 21 Mars 1098 n'est pas étrangère à celle du Christ en ce jour des Rameaux. Par le chemin de l'humilité et de l'obéissance qu'indique la Règle, elle les conduit vers Jérusalem, c'est à dire vers une participation à la Pâque du Sauveur. Démarche pascale, dans laquelle Saint Benoît, dont on célèbre également la fête ce jour là, les a précédés et les entraîne. La première pauvreté du moine, comme de tout homme, est d'être pécheur. Ceux qui viennent à Citeaux le savent. Ils ont des défauts contre lesquels il leur faut combattre courageusement, sans compter les tentations des esprits mauvais. Les documents primitifs parlent également de leur nuque orgueilleuse à placer sous le joug plein de douceur du Christ, du vieil homme à dépouiller pour revêtir le nouveau. Un jour, à Molesmes, certains moines ont pris conscience de s'être rendus coupables de parjure en ne gardant pas la Règle qu'ils avaient promis d'observer. Ils n'ont pas fui pour autant la présence de Dieu. Au contraire ils ont tout mis en oeuvre pour mieux le servir et dès lors n'ont plus cessé d'avancer. Comme ils savaient ne pas pouvoir y arriver seuls, ils se sont mis à l'école du Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Ils sont passés de la crainte à l'amour. Ils sont devenus les nouveaux soldats du Christ. Rassemblés par Lui en communauté, ils ont lutté avec Lui au désert contre la révolte du péché, assurés en Lui d'achever heureusement leur course. Parce qu'elle est ainsi ouverte à la présence du Christ, la vie simple des fondateurs de Citeaux ne les renferme pas sur eux mêmes. Au contraire, ils brûlent du désir de transmettre le trésor qu'ils ont trouvé et de le faire servir au salut d'un grand nombre. Et Dieu bénira leur entreprise, répondant à leur espérance et à leur prière. *** Pourquoi parler d'un événement distant de neuf siècles ? Pourquoi faire mémoire de la fondation de Citeaux, sinon parce que l'histoire se continue ici et ailleurs dans le monde, aujourd'hui et demain si Dieu le veut ? Paul Valéry écrivait que "la véritable tradition dans les grandes choses ce n'est point de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de tout autres en d'autres temps." Pour entrer dans la grâce de ce neuvième centenaire, il ne s'agit pas de reproduire ce que Robert et ses compagnons ont réalisé à une époque donnée, mais de continuer aujourd'hui l'ouvrage qu'ils ont commencé hier, non à l'identique, mais dans le même esprit. Les quelques réflexions qui précèdent ont voulu montrer ce qui fonde, construit et habite le projet cistercien initial. Le Père Edmond Mikkers l'a bien résumé dans l'article du Dictionnaire de Spiritualité qu'il a consacré à Robert de Molesmes. Il écrit à propos du Nouveau Monastère : "Cette expression (le Nouveau Monastère) indique la nouveauté du propos : l'établissement d'une observance très fidèle à la Règle de Saint Benoît dans le cadre d'une communauté de frères vivant dans la solitude, la pauvreté, la simplicité ... , tout cela étant inspiré par un amour intense du Christ." Neuf siècles après, nous, moines et moniales de notre temps, sommes provoqués à une évaluation de notre propre cheminement. Qu'en est-il de la référence fondatrice à la Règle de Saint Benoît et, par la Règle, à l' Evangile, dans notre vie quotidienne? Cette dernière est-elle en cohérence avec le propos cistercien d'une relation simple avec le Dieu simple ? Dans la solitude qui constitue chaque être humain, laissons-nous la présence du Christ construire entre nous une véritable fraternité ? La réponse n'est jamais assurée une fois pour toutes. En quittant Molesmes, nos fondateurs ont inauguré une voie de dépouillement qui dure encore. Si nous la laissons nous rejoindre et ressaisir nos vies, nous ne ferons certainement rien de bien extraordinaire, mais nous serons plus réceptifs à la nouveauté du message qu'ils continuent de nous adresser. Le Père Edmond Mikkers écrivait encore : "La réforme de Citeaux et son succès ne sont pas seulement une question d'observance ou d'organisation, mais bien d'un approfondissement, d'une recherche de vérité et d'authenticité dans les aspirations monastiques." Les frères du Nouveau Monastère ont inauguré une nouvelle ligne de conduite et il importe que leurs successeurs puissent se situer en continuité de vue et d'esprit avec eux. A un moment donné de l'histoire, ils ont changé de direction et le récit qu'ils en ont fait nous donne d'avoir part au renouvellement intérieur que cette modification extérieure exprimait et concrétisait. Leur message reste vivant dans l'Ordre de Citeaux et veut inviter chacun à commencer et à continuer sur leurs traces. Puissent ces chemins d'hier soutenir notre présent et ouvrir l'avenir. S. Christine Aptel |

||

|

Nous, premiers moines de Cîteaux, fondateurs de cette Eglise, par le présent écrit, nous faisons connaître à nos successeurs selon quelle conformité au droit, sous quelle grande autorité, avec quelles personnes et en quels temps prirent naissance leur monastère et le cours de leur vie, afin que, la vérité une fois bien mise en lumière sur cette question, ils s'attachent d'un amour plus ferme à ce lieu et à l'observance de la Règle sainte, - ce que nous avons pour le moins commencé de faire par la grâce de Dieu, - afin aussi qu'ils prient pour nous qui avons supporté sans faiblir le poids du jour et de la chaleur, qu'ils se dépensent jusqu'à leur dernier souflle dans la voie étroite et resserrée qu'indique la Règle, de sorte qu'après avoirdéposé le fardeau de la chair, ils goûtent le bonheur du repos éternel. (Petit Exorde) |

|

LE SITE A LA LOUPE |

|

|

|

ACCUEIL |

|

|

HISTORIQUE |

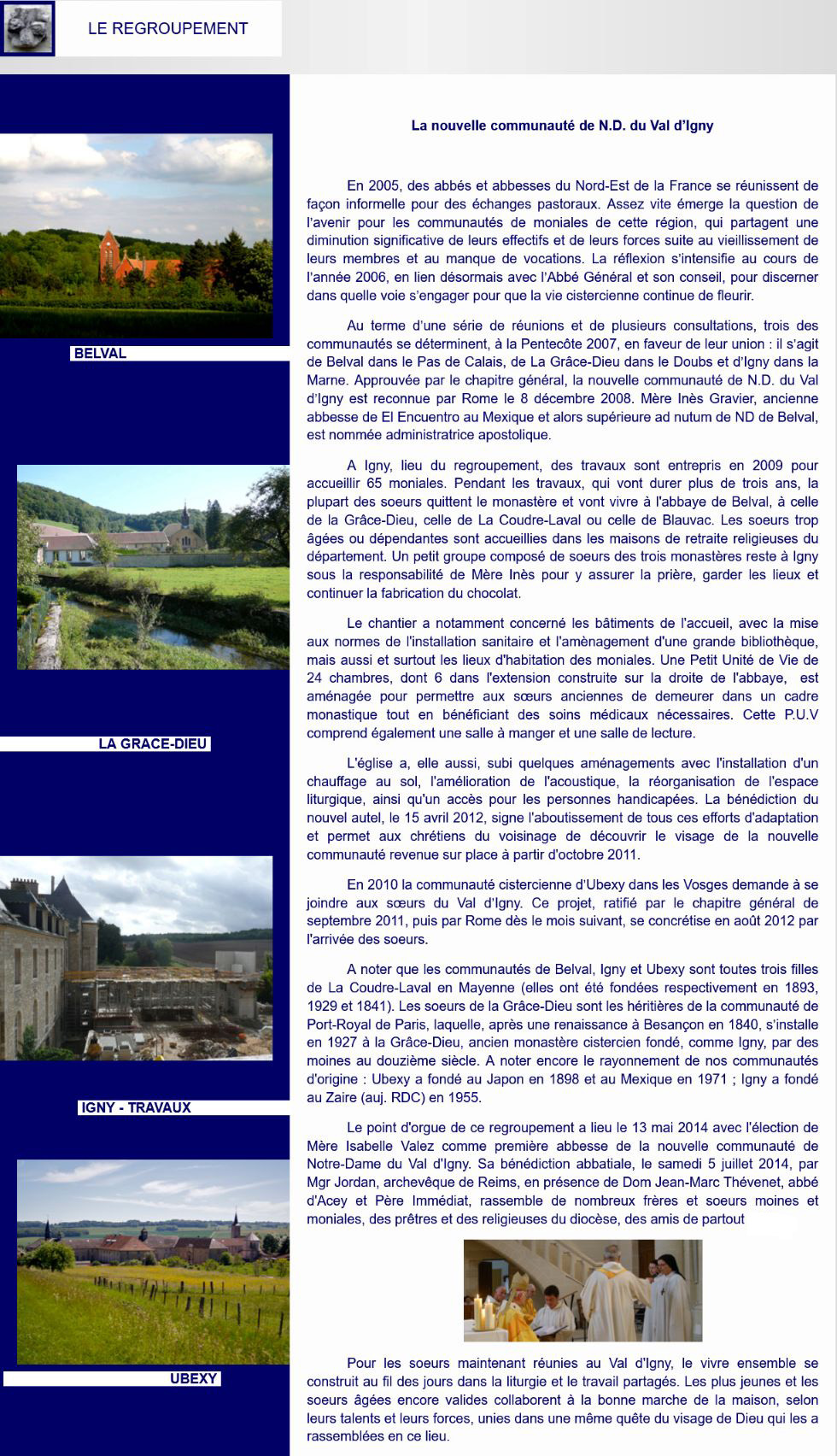

- Les origines : une terre de prière depuis 1128 + Texte de la Règle de saint Benoît + Commentaire de la Règle de saint Benoît + Les débuts de Cîteaux : le nouveau monastère - Le regroupement : la nouvelle communauté de N.D. du Val d'Igny + Photos de la bénédiction abbatiale de M. Isabelle Valez - Les blasons : mémoire de la longue histoire du monastère - Architecture : du Loc-Dieu à Igny ... |

|

|

COMMUNAUTE |

- La vie à l'abbaye : un équilibre entre ... + Document sur la lectio divina et travail - Horaire des offices : semaine et dimanche - Galerie photos : le quotidien en photos + Diaporama : en 62 vues à dérouler + La FAUNE du Val d'Igny : en 68 vues à dérouler - Témoignages : des soeurs de la communauté racontent leur vocation. - Les événements communautaires : brèves notices avec photos. |

|

|

SPIRITUALITE |

- Au fil de la liturgie : l'évangile du dimanche ou d'une fête + un texte pour nourrir la méditation - Image du temps : une photo et un texte aux couleurs du temps. - Quelques saints : au fil du calendrier + premier panégyrique de saint Joseph (J.B. Bossuet) - Les auteurs cisterciens : 20 textes des pères et mères cisterciens. + Document 1 : "Nos Pères cisterciens, source de vie spirituelle au quotidien." + Document 2 : Gilbert de Hoyland - "Au long des nuits." + Les auteurs cisterciens parlent de la miséricorde (archives du Jubilé de la miséricorde) - Partager la Parole : quelques expériences de la grâce transformante de la Parole de Dieu. |

|

|

NOS CHOCOLATS |

- Chocolaterie : - Bouchons d'Igny et spécialités champenoises - Tarifs et bon de commande - Plaquette de présentation - Dans les coulisses de la chocolaterie de l'Abbaye d'Igny - Créer au féminin à l'Abbaye d'Igny - Les chocolateries d'Igny (de 1884 à nos jours) - Le gros bouchon d'Igny (de A à Z) - Le magasin : heures d'ouverture, tel. |

|

|

HOTELLERIE |

- Accueil des hôtes : renseignements pour préparer votre séjour. - Accès au monastère : routes et gares + un plan. |

|

|

NOS AMIS |

- Les Amis de l'Abbaye du Val d'Igny : une association pour accompagner la communauté dans ses projets et favoriser le rayonnement spirituel du monastère. + Dépliant / bulletin d'adhésion à télécharger. - Laïcs cisterciens du Val d'Igny : une vie laïque inspirée par le charisme cistercien. - Coutumier des laïcs cisterciens du Val d'Igny. - Programme 2021-2022. des communautés de laïcs cisterciens. - Sam'd'Igny : un groupe pour s'initier à la lectio divina, approfondir sa lecture de la Bible (dates des prochaines rencontres). + Document sur la lectio divina. - Nos liens : des sites pour vous informer, nourrir votre réflexion, votre foi. |